原子吸收分光光度法(一)

發(fā)布時間:2017-09-01

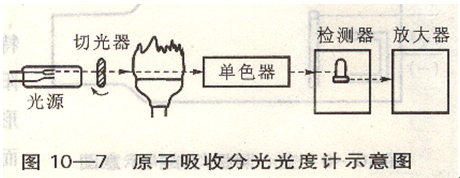

原子吸收光譜法又稱為原子吸收分光光度法,它是基于物質所產生的原子蒸氣對待測元素的特征譜線的吸收作用而進行定量分析的一種方法,其儀器裝置如圖10―7所示。將試液噴射成霧狀,使其進入火焰中,待測物質在火焰溫度下,揮發(fā)并離解成原子蒸氣。用空心陰極燈作光源,它輻射出待測元素的特征譜線的光,當通過一定厚度的原子蒸氣時,由部分光被吸收的程度即可求得待測元素的含量。

原子吸收光譜法可根據(jù)其試樣原子化方式的不同,分為火焰法、電熱原子化法(如石墨爐法)、氫化法和冷原子吸收法。

原子吸收光譜法有許多優(yōu)點,如選擇性強、靈敏度高、分析范圍廣、精密度好等。目前它已成為一種較為完善的現(xiàn)代常規(guī)分析法。

一、基本原理

當適當波長的光輻射通過含有基態(tài)原子的蒸氣時,其中某些波長的光可以使基態(tài)原子激發(fā)而本身被吸收,從而產生原子吸收光譜。由于每種原子只能激發(fā)到它特定的激發(fā)態(tài),所以每種原子所能吸收的光子的能量是不同的,即被吸收的光輻射的波長不同。只有波長與激發(fā)態(tài)相對應的光子能被吸收。

原子受外界激發(fā)時,其最外層電子可能躍遷到不同的能級,因此,原子可能有不同的激發(fā)態(tài)。其中從基態(tài)吸收能量躍遷到最低激發(fā)態(tài)(第一激發(fā)態(tài))所對應的吸收線稱為共振吸收線。各種元素的結構和外層電子排布不同,不同元素的原子從基態(tài)激發(fā)至第一激發(fā)態(tài)或從第一激發(fā)態(tài)躍回基態(tài)時,吸收或發(fā)射的能量不同,因此各種元素的共振線不同而各有其特征性,所以這種共振線是元素的特征譜線。這種從基態(tài)到第一激發(fā)態(tài)問的直接躍遷又最易發(fā)生,因此對大多數(shù)元素來說,共振線是元素的靈敏線。在原子吸收分析中,就是利用處于基態(tài)的待測原子蒸氣對光源輻射的共振線吸收來進行分析的。

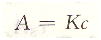

在原子化過程中,待測元素由分子離解成原子,不可能全部都是基態(tài)原子,其中必有一部分為激發(fā)態(tài)原子。根據(jù)Boltzmmn分布定律,在通常的原子吸收測定條件下,原子蒸氣中基態(tài)原子數(shù)近似地等于總原子數(shù)。同時,在一定的實驗條件下,原子化器能夠實現(xiàn)轉化的基態(tài)原子濃度與試樣中待測元素的濃度成比例。因此:

式(10一4)為原子吸收光譜法定量分析的基礎。利用一定的方式測量吸光度,并與標準溶液比較,就能測得試樣中待測元素得濃度。

二、原子吸收分光光度計

原子吸收分光光度計主要由光源、原子化器、單色器和檢測系統(tǒng)組成。

1、光源

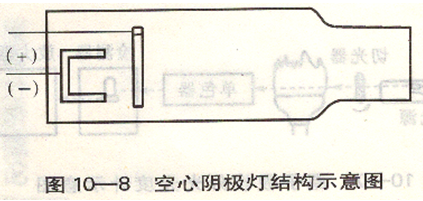

原子吸收光譜分析法要求光源發(fā)射寬度窄,強度高,穩(wěn)定性好,使用壽命長的銳線光源。一般元素的分析可使用空心陰極燈。共振線位于遠紫外區(qū)的元素,如砷、硒等,空心陰極燈不能給出足夠的強度,可使用無極放電燈。

空心陰極燈具有結構簡單、操作方便的特點,其結構如圖10―8所示。它是由一個陽極和一個空心陰極組成,陰極為空心圓柱形,由待測元素的高純金屬或合金直接車制而成,貴重金屬以其箔襯在陰極內壁。陽極為同心圓環(huán)狀或棒形,由鈦絲或鉭片制得,其電極支柱為鎢棒。燈的光窗在可見波段用硬質玻璃,紫外波段用石英玻璃制成。管內抽真空后充入氖、氬或氦等惰性氣體,壓強為267~1333Pa。

空心陰極燈的發(fā)光機理是:在陽極間加30O~500 V電壓,電子向陽極運動,使充人的惰性氣體電離,正離子以高速向陰極運動,撞擊陰極內壁,引起陰極物質的濺射(稱陰極濺射),濺射出來的原子與其他粒子相互碰撞而被激發(fā)。激發(fā)態(tài)的原子不穩(wěn)定,立即退激到基態(tài),發(fā)射出共振發(fā)射線。

空心陰極燈發(fā)射的光譜強度與燈的工作電流有關。增大燈的工作電流,可以增加光譜線強度。但是工作電流過大,會導致燈本身發(fā)生自蝕現(xiàn)象而縮短燈的壽命,還會造成燈放電不正常,使發(fā)射光強度不穩(wěn)定。而工作電流過低,又會使燈發(fā)射光強度減弱,導致穩(wěn)定性和信噪比下降。因此,使用空心陰極燈時必須選擇適當?shù)臒綦娏鳌?/p>

2、原子化器

被測元素由試樣中轉入氣相,并解離為基態(tài)原子的過程稱為原子化過程。原子化系統(tǒng)的作用即是實現(xiàn)試樣中待測元素的原子化。

原子化是原子吸收分光光度法的基礎,可以決定分析方法的靈敏度、準確性及精密度。因此,對原子化方式的要求是:①原子蒸氣中基態(tài)原子濃度應盡可能高,即原子化效率高。②除汞外其他元素應將其轉化為原子蒸氣。③基態(tài)原子濃度與試樣中待測元素的濃度成正比例,且不應改變。④操作簡便。

目前,實現(xiàn)原子化方法可以分為三大類,火焰原子化法、非火焰原子化法和低溫原子化法。

(1)火焰原子化器

火焰原子化裝置包括霧化器和燃燒器兩部分。霧化器的作用是將試液霧化,其性能對測定精密度和化學干擾等產生顯著影響,因此,要求其噴霧穩(wěn)定,霧滴微小而均勻且霧化效率高。在毛細管外壁與噴嘴口構成的環(huán)形間隙中,由于高壓助燃氣以高速通過,造成負壓區(qū),從而將試液沿毛細管吸入,并被高速氣流分散成溶膠(即成霧滴)。為了減小霧滴的粒度,在霧化器前幾毫米處放置一撞擊球,噴出的霧滴經節(jié)流管碰在撞擊球上,進一步分散成細霧。燃燒器的作用是形成火焰,使進人火焰的試樣微粒原子化。圖10一9為預混合型燃燒器結構示意圖。試樣霧化后進入霧室,與燃氣在室內充分混合。其中較大的霧滴凝結在壁上形成液珠,從廢液管排出,而細的霧滴則進入火焰中。

參考資料:分析化學