常用毒理學試驗方法(一)

發布時間:2017-09-01

應用毒理學試驗方法評價外來化學物的毒性時,最常用的是哺乳動物體內試驗,包括急性、蓄積性、亞急性、亞慢性和慢性毒性試驗。對一些特殊毒物,常常還需要進行致畸、致突變和致癌性研究。再根據動物實驗結果外推到人,以便正確評價該化學性毒物對人體可能表現的毒性危害,為制定合理科學的環境衛生標準提供依據。

慢性毒性試驗在環境毒理學研究中占有重要地位,對評定環境化學污染物對機體的慢性危害具有重要意義。同時慢性毒性試驗結果也是制定環境中有毒有害物質衛生標準的重要依據。急性、亞急性和亞慢性試驗是慢性試驗的基礎,能為慢性試驗的開展提供重要資料。

值得注意的是,動物試驗有一定的局限性。首先,實驗動物存在著種屬、品系、年齡等差異,表現在對受試物的敏感性方面也有差異;其次,人和動物在壽命及生物學反應性等方面存在著差異;再次,所用實驗動物不能獲得對毒物感覺反應(色、嗅、味等)方面的資料。因此,在應用動物實驗結果外推到人時,仍存在一定誤差,如果能結合流行病學資料進行分析,將會得出更加準確的研究結果。

一、急性毒性試驗

急性毒性試驗是指一次大劑量染毒或24h內多次染毒對動物產生的毒性作用。其目的是在短期內了解受試物的毒性大小和特點,并為其他毒性試驗的開展提供資料。急性毒性試驗可分為急性致死毒性試驗和急性非致死毒性試驗。

(一)急性致死毒性試驗

由于各種毒物對動物最嚴重的毒性作用結果是死亡,因此一般把死亡作為評價急性毒性的常用指標。劃分毒性大小的依據是致死劑量(LD)或致死濃度(LC)。可按照引起動物不同死亡率所需的劑量來表示,如絕對致死量(LD100)、半數致死量(LD50)、最小致死量(LD0)等,其中 LD50是衡量毒物急性毒性大小的基本數據,是表示急性毒性大小最常用的指標,可以用它的倒數對試驗條件類似的許多化學物質的毒性強弱進行比較。與其他致死量相比,LD50對受試物的個體感受性影響較小,有更高的重現性,結果較穩定;它處于劑量一效應曲線的中段,是死亡率對劑量最敏感的部位,有60%~70 %死亡動物集中在LD50附近,因此最具代表性。但LD50只表示一種物質的急性毒性,并不說明該物質其他方面的毒性。

LD50是一個統計學估計數值,存在一定的抽樣誤差和可信限,有較大的變異范圍。如用不同實驗動物,給予受試物的途徑不同,其變動幅度更大,因而以LD50(LC50)表示毒性大小時需要注明,如DDT LD50250mg/kg(大鼠、經口),二硫化碳LC5028.38mg/m3(小鼠、吸入2h)。

1、實驗動物

對實驗動物品系的要求是:受試物在體內代謝情況與人體接近;對受試物最敏感。一般采用初成年的嚙齒類,大鼠為首選動物。其特點是來源廣、經濟、便于管理,毒性資料較多,便于比較。若不足以反映毒性大小和特點時,可考慮選用一種非嚙齒動物如狗。因實驗動物對毒物的敏感性存在差異,因此應選用兩種性別、成年和幼年動物進行測定。

2、染毒途徑與方式

一般應與人的接觸途徑相同,常用的有以下幾種。

(1)經口染毒常采用灌胃法,或將受試物放在飲水中由動物自由攝取。

用于溶解或配制受試物的溶劑本身應該無毒,且不與受試物起反應。灌胃容積一般大鼠≤3mL,小鼠≤0.5mL,當染毒劑量過大時,可分幾次給藥。

(2)經呼吸道染毒將實驗動物放在有毒氣或粉塵的染毒柜內進行染毒。急性吸入染毒可采用20~25L靜式染毒瓶或25~50L染毒柜,加入一定量受試物使其形成所需濃度的空氣環境,讓動物自由吸入,染毒時間一般2~4h。

(3)經皮膚染毒對化妝品、農藥等化學物質常采用皮膚染毒進行急性毒性試驗。常用動物是成年家兔或豚鼠,有時也用大鼠和小鼠。在正式給藥前24h,給動物背部脫毛。將受試物均勻涂布于皮膚表面,用紗布覆蓋,連續涂敷24h。采用兔耳法染毒時,應將一只耳作為對照,另一只耳涂布受試物,逐日觀察耳部的顏色、水腫等變化過程。

局部作用還可用兔結膜囊做實驗,一側眼結膜滴加受試物,另一側作對照,觀察受試物能否引起眼結膜發紅、水腫、畏光,有無分泌物及其他變化等,并作適當評價。

(4)注射途徑染毒 常用于比較受試物毒性以及受試物的代謝、毒理動力學等研究。可采用靜脈(如大鼠、小鼠尾靜脈,兔耳緣靜脈等)、肌肉、皮下、腹腔等途徑注射。

3、受試物劑量及動物分組

首先應根據受試物的理化性質、化學結構以及資料中類似化學物的致死量進行估計,再以估計的LD50(或LC50)值作為受試物的預期毒性中值,以此中值作為受試物的中間劑量組,再上下各推1---2個劑量組進行預試,以找出粗略的LD50及LD0。正式試驗可在LD100與LDo之間設5~7個劑量組,組間距以1.2~1.5倍為宜。動物數為小鼠每組10只,大鼠6~8只,使用兔或狗等大動物時每組應不少于4只。每組動物應雌雄各半。

4、觀察時間及內容

染毒后要檢查動物死亡數和死亡時間,并觀察神經、呼吸等系統的中毒表現。不同受試物引起動物死亡的時間不同,有的甚至在染毒后幾分鐘內即可出現死亡,而有的在染毒2~3天后才出現明顯的中毒癥狀,通常需要連續觀察7~14天,以免遲發反應被遺漏。

試驗結束后,要對死亡與存活動物作大體解剖。存活24h以上的動物,肉眼觀察到的病變組織、器官需進一步作病理學檢查。

5、LD50的測定與結果評價

測定LD50及其標準誤差的方法很多,可采用寇氏法和霍恩氏法等。寇氏法計算較準確,應用也較廣泛。測定時要求各組實驗動物數目相等,最小劑量死亡率為0或近于0,最大劑量死亡率為100%或近于100%。

霍恩氏法又稱流動平均法或劑量遞增法,所需動物少,計算簡便,但結果誤差大,適用于預試驗。此外,幾率單位法也是最常用的測定方法之一。

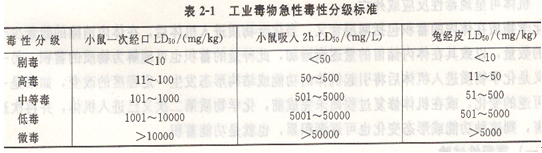

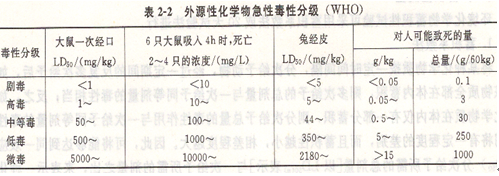

根據所得結果,按下表急性毒性分級標準,評定其毒性本小。LD50值愈小,表示受試物的毒性愈大;反之則越小。一些化學性毒物的毒性分級標準見表2-1和表2-2。

參考資料:環境中有毒有害物質與分析檢測