常用毒理學試驗方法(四)

發布時間:2017-09-01

所用的肝微粒體由大鼠肝臟制備。大鼠生前先用多氯聯苯進行肝微粒體酶誘導,然后取肝勻漿9000g上清液部分,使用時再加入微粒體酶催化作用時所需要的輔助因子,即輔酶Ⅱ與6-磷酸葡萄糖,此種混合物簡稱S-9混合液。

試驗時,將受試物、指示微生物與S-9混合液在瓊脂平皿上培養,由于所用基本培養基不能滿足組氨酸缺陷型微生物的生長需要,故不能生長。但如受試物具有致突變作用,則可使組氨酸缺陷型鼠傷寒沙門菌發生回復突變,成為野生型,恢復了合成組氨酸的能力,故可能在組氨酸含量不足的基本培養基上生長成菌落。而對照組的平皿上未加受試物,基本培養基上僅有少數自然突變菌落。據此可以確定受試物是否具有致突變作用。試驗組平皿上菌落數為對照組平皿上的自然突變菌落數2倍以上者則為陽性結果。

2、微核試驗與骨髓細胞染色體畸變分析試驗

在毒理學試驗中,微核試驗與骨髓細胞染色體畸變分析試驗可任選一種進行檢測。

(1)微核試驗是根據在間期細胞質內出現的一種圓形或橢圓形的小體,判斷化學物質誘發染色體異常作用的一種簡便的體內試驗方法。

微核出現是一種染色體異常現象。當某種化學物質導致骨髓細胞染色體發生突變時,則染色體在細胞分裂中期就會斷裂,部分斷片在有絲分裂后期滯留在赤道板附近。在有絲分裂終期不進入子細胞核,而存留在間期細胞內,形成一個或幾個圓形至杏仁狀結構,并存留一定時間,稱微核。典型的微核呈圓形,直徑相當于紅細胞直徑的1/20~1/5,染色與核質相同。微核出現率與染色體畸變之間有明顯相關性,故能反映染色體畸變情況。

基本試驗程序是在小鼠或其他嚙齒動物接觸受試物約24~30h后取骨髓或血液淋巴細胞,對骨髓有核細胞或多染色性紅細胞,或有核紅細胞,或淋巴細胞,制備標本并染色,計算有微核的細胞數。外周淋巴細胞也可用于檢測細胞體外接觸化學物質的微核數。

(2)骨髓細胞染色體畸變分析試驗 是在體細胞或生殖細胞內,直接觀察在化學致突變物作用下,生物細胞染色體所發生的結構或數目的改變。一般多以骨髓細胞或外周血細胞代表體細胞,以睪丸精原細胞代表生殖細胞。染色體的數目和形態在有絲分裂中期最易觀察,故染色體畸變分析多在有絲分裂中期細胞進行。

微核試驗動物常用出生后8~15周左右的大鼠或小鼠。給予受試化學物質的次數急性試驗為一次;亞急性為每天一次,共5~7天;慢性試驗每天一次,可達3個月。劑量分組可以最大無作用劑量或人體實際攝人量的100倍為高劑量組,以人體實際攝入量為低劑量組,可設中間劑量組。除陰性對照組外,還可用一已知致突變物為陽性對照組。試驗結束后處死動物,在取出骨髓前2~5h應注射秋水仙堿,使細胞有絲分裂停留在中期,以便觀察。取出骨髓后用低滲氯化鉀溶液進行低滲處理,然后固定、制片、染色,最后觀察畸變情況。

3、顯性致死試驗、睪丸生殖細胞染色體畸變分析試驗和精子畸形試驗具體應用時,可任選其中一項進行試驗。

(1)顯性致死試驗是通過哺乳動物生殖細胞染色體畸變進行的致突變試驗。所謂顯性致死或顯性致死突變,是由于雙親中某一方面的配子(精子或卵子)的染色體畸變,從而使受精卵在發育中途中斷,易造成受精卵在著床前死亡和胚胎早期死亡。

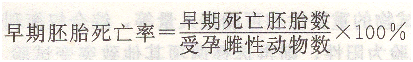

試驗多用雄性大鼠或小鼠進行。動物接觸(經口)受試物的時間可為一次、5~7天或3個月。然后將雄性與雌性動物按一雄二雌比例交配,雌性動物不接觸受試化學物質。雌鼠受孕后12~13h剖腹取出子宮,檢查并記錄活胎數、早期死亡胚胎數、晚期死亡胚胎數,并計算總著床數(可按早期與晚期死亡胚胎數和活胎數計算)。早期胚胎死亡數可反映受試化學物質致突變作用的強弱。以受孕雌性動物數為基礎,計算每一受孕雌性動物早期死亡胚胎數,并以此表示致突變作用強弱。

顯性致死突變試驗的特點是哺乳動物以早期胚胎死亡數為觀察指標,簡單明確。但不如Ames法靈敏,且只能反映雄性生殖細胞染色體畸變,不能檢出基因突變。

(2)睪丸生殖細胞染色體畸變分析試驗其原理和基本方法與骨髓細胞染色體畸變分析相同。實驗結束后取出動物睪丸,用低滲氯化鉀溶液處理后,固定、制片、染色,觀察精原細胞染色體畸變情況。

(3)精子畸形試驗受試化學物質如能影響實驗動物的精子成熟過程,則可觀察到精子頭部或尾部的形態學變化。

4、DNA修復合成試驗

化學致癌物對DNA可產生各種形式的損傷,如堿基損傷、鏈斷裂、交聯和嵌入等。DNA受損后,在各種修復酶參與下,通過切除修復或復制后修復兩種方法進行修補。修復機制能夠使生物體保持相對穩定的遺傳學特征。

DNA損傷及其修復之所以可作為化學物質致癌性篩選,是因為已經證明多數化學致癌物(有的需經代謝活化)可與細胞大分子物質(DNA、RNA及蛋白質)的親核基團發生相互作用,并可誘發各種類型的DNA損傷,后者可能是致癌過程的一個啟動步驟。

DNA修復有多種類型,當前只有切除修復的檢測被用于致癌物的篩選。切除修復的全過程大致分為以下幾個步驟:首先由各種有關的核酸內切酶識別DNA鏈中的損傷部位,并在損傷部位的5’端將DNA鏈切開;然后由核酸外切酶從損傷區的5’端切除一段包括損傷區在內的核苷酸鏈,同時以完好的互補鏈為模板,由DNA聚合酶以5’→3’方向合成一段相應長度的DNA片段填補在此空隙中;最后由連接酶將合成的小段DNA鏈與DNA斷鏈重新連接起來,完成修復過程。切除修復的各個過程可由一定方法予以檢測。DNA損傷區的切開和以后的連接、一些致癌物直接引起的鏈斷裂及其修復,可在化學物質接觸后的不同時期進行測定。用堿性蔗糖梯度離心法或堿性洗脫法檢查DNA單鏈分子量,能了解到單鏈斷裂的情況;檢驗損傷區的切除,可用經化學物質處理后不同時期所提取的DNA觀察其堿基損傷情況、內切酶敏感部位的消長以及用同位素標記法測知細胞:DNA中與標記化合物結合的放射性強度的變化。

值得重視的是程序外DNA修復合成,在正常情況下DNA合成只出現在細胞周期中的S期,但當DNA受到損傷時,其修復合成在損傷后的任何時期內均可隨即出現。可用于測試的細胞有多種(體細胞和生殖細胞均可用),但一般按其活化系統分為兩類:一類細胞本身無活化系統,常用的有人類二倍體成纖維母細胞;另一類是具有活化系統的大鼠肝細胞。

當前,在DNA修復合成試驗中,可預測化學物質致癌性的測試方法,應首選程序外DNA測定。該測定系統可使用人或嚙齒動物細胞進行體外試驗,也可進行體內試驗。一般而言,在體外試驗中人細胞較嚙齒動物細胞敏感。

致突變試驗可根據受試物的化學結構、理化性質以及對遺傳物質作用終點的不同,并兼顧體外和體內試驗以及體細胞和生殖細胞的原則,在以上四類中選擇三項試驗。

(三)結果判定

①如果其中三項試驗均為陽性,則無論蓄積毒性如何,均表示受試物很可能具有致癌作用,除非受試物具有十分重要的價值,一般應予以放棄。

②如果其中兩項為陽性,而又有強蓄積性,則應予以放棄;如為弱蓄積性,則由有關專家進行評議,根據受試物的重要性和可能攝入量等,綜合權衡利弊后再作出決定。

③如果其中一項試驗為陽性,則再選擇兩項其他致突變試驗(包括體外培養淋巴細胞染色體畸變分析、果蠅隱性致死試驗、DNA合成抑制試驗和姐妹染色單體互換試驗等),如果此兩項均為陽性,則無論蓄積毒性如何均應予以放棄;如有一項陽性,且為強蓄積性,則予以放棄;如有一項為陽性,且為弱蓄積性,則可進入第三階段試驗。

④如果其中四項試驗均為陰性,則無論蓄積性如何,均可進入第三階段試驗。

參考資料:環境中有毒有害物質與分析檢測