首頁>技術中心>技術資訊>常用醫(yī)療急救知識與技能(一)

常用醫(yī)療急救知識與技能(一)

發(fā)布時間:2017-09-01

安全事故種類繁多,導致的人員傷害形式多樣,因此,在組織學生野外實習時,如果條件許可,應常規(guī)配置一些基本的現(xiàn)場急救器材,如創(chuàng)可貼、止血帶、繃帶、無菌紗布、三角巾、夾板、醫(yī)用膠布、無菌手套、醫(yī)用消毒劑、棉簽、呼吸面罩、球囊、AED等。同時,提高安全防范意識,普及基本急救常識,有能力在遇突發(fā)事件時對自己和其他人員實施早期急救處理,盡可能防止傷情惡化,維持、搶救患者生命,為后期醫(yī)療救治爭取時間。

野外實習和實驗室現(xiàn)場急救的一般流程:確保安全一實施急救一及時轉運。

一、確保安全

當準備對患者實施急救時,首先應迅速確認急救現(xiàn)場是否安全。除非確實需要轉移來確保患者和施救者自身的安全,切勿隨意移動患者。

二、實施急救

常用的現(xiàn)場急救措施包括解除窒息、心肺復蘇、創(chuàng)傷急救(止血、包扎、固定)以及燒傷急救等。

(一)解除窒息

呼吸道梗阻能使患者迅速窒息死亡,故及時解除梗阻、維持呼吸道通暢對挽救患者的生命至關重要。

(1)呼吸道異物梗阻常用的施救方法。

腹部沖擊(哈姆立克手法)適用于1歲以上兒童和成人呼吸道梗阻者。施救者站在患者身后,雙手環(huán)抱患者腰部,一手握拳置于劍突下,另一手抓住握拳手,向上快速按壓腹部。對于孕婦或肥胖者,施救者雙手上移至胸部,對胸部進行快速按壓。反復按壓直至異物排出;當患者變得無反應時,應立即開放氣道,清除可見的異物,并進人心肺復蘇流程。

(2)舌后墜或深度昏迷窒息者常用的施救方法。

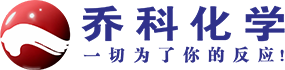

施救者跪于患者頭頂端,雙手抬起患者下頜(如圖8―6所示),使其頭部后仰,雙手向上抬起兩側下頜骨,以開放氣道。

(二)心肺復蘇

發(fā)現(xiàn)心跳、呼吸驟停者應立即實施心肺復蘇,通常超過4~5 min,大腦將因缺氧受到不可逆的損傷。因此,縮短心跳、呼吸驟停到開始實施心肺復蘇搶救的時間,對提高患者存活率有積極影響。下面介紹心肺復蘇操作流程。

(1)判斷意識、呼吸。

通過呼喊患者或拍打患者肩部,判斷其有無反應;快速掃視患者,判斷其有無呼吸。若無反應、無呼吸或無有效呼吸,應大聲呼救,撥打120急救電話、取AED(或指派他人來做)。

(2)檢查大動脈搏動。

施救者將食指、中指并排,捫及患者喉結后滑向近側胸鎖乳突肌前緣,用一定力量觸摸是否有頸動脈搏動,若無搏動,立即采取胸外按壓。

(3)胸外按壓。

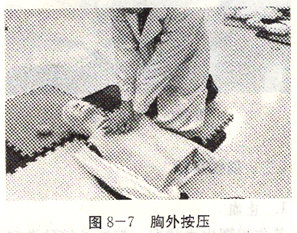

將患者置于堅硬平面上,取仰臥位,施救者位于患者一側,移除患者胸前所有衣物;施救者將一手掌根置于患者兩乳頭連線與前正中線的交點位置(即按壓點),另一手掌根置于第一只手背部,十指交叉緊扣;雙臂伸直垂直于地面,用力向下快速按壓胸壁(如圖8―7所示)。按壓深度大于等于5 cm,按壓結束身體上抬,使胸壁完全回彈,按壓頻率大于等于100次/min,連續(xù)按壓30次。

(4)人工呼吸。

首先應開放氣道,此時施救者一手置于患者前額上,手掌推頭,使頭后仰;另一手手指置于下頜骨下方,提起下頜(如圖8―8所示)。常用的人工呼吸方式有以下幾種:

①口對口人工呼吸。用拇指與食指捏住患者鼻子,關閉鼻孔,正常吸氣后用嘴封住患者口周,向患者口腔呼氣l s(應避免過度通氣),同時觀察患者胸廓是否抬起,連續(xù)進行2次通氣。

⑦口對鼻人工呼吸。患者因牙關節(jié)緊閉等原因,不能進行CA對口人工呼吸時,可采用口對鼻人工呼吸法。其操作方法與口對口人工呼吸法基本相同,只是把捏鼻改成捏口,向患者鼻孔呼氣1 s(應避免過度通氣),同時觀察患者胸廓是否抬起,連續(xù)進行2次通氣。

③口對面罩人工呼吸。將呼吸面罩置于患者臉部,雙手的拇指與食指同時壓住呼吸面罩邊緣,使其與臉部之問無縫隙。施救者正常吸氣后向面罩進氣口呼氣l s(應避免過度通氣),同時觀察患者胸廓是否抬起,連續(xù)進行2次通氣。

(5)按壓與呼吸之比。

在取到AED前,應不問斷地進行數(shù)個周期的胸外按壓與人工呼吸,按壓與呼吸之比為30∶2,操作過程中按壓中斷時間應小于10s。

(6)電除顫。

對于無反應、無呼吸、無脈搏的患者,應盡早實施電除顫。將電極片分別貼在患者右側鎖骨下方和心尖區(qū)(如圖8―9所示),確認無人接觸患者的情況下,AED分析患者心律。

①若AED提示需要進行電擊,則在確保無人員接觸患者的情況下進行1次電擊。然后立即進行30∶2的胸外按壓及人工呼吸,每隔2min再次檢查患者心律是否需要電擊,如此循環(huán)操作,直至醫(yī)務人員到達。

參考資料:實驗室安全與環(huán)境保護