首頁>技術中心>技術資訊>新型多通道共焦激光誘導熒光檢測系統

新型多通道共焦激光誘導熒光檢測系統

發布時間:2017-09-01

引言

由于具有分離效率高、分析速度快和樣品體積小等特點[1-3],毛細管電泳被廣泛應用于醫學、生物、分析化學等領域。為了實現高通量的DNA 樣本分析,可以將多根毛細管組成陣列,形成毛細管陣列電泳[4]。應用于毛細管陣列的熒光檢測技術, 主要分為兩大類[5-6]:一類是基于面陣圖像傳感器的成像式非掃描檢測,主要采用制冷CCD 作為光探測器。另一類是基于點探測器的共焦掃描檢測,主要采用光電倍增管(PMT)等作為光探測器。基于CCD 的檢測系統需要對CCD 進行制冷以獲得較好的信噪比, 其造價高且靈敏度低;而基于PMT 的點掃描系統一般將毛細管陣列固定在掃描平臺上,通過掃描平臺的運動實現掃描,其工作穩定性相對低且工作噪聲大[7]。

設計了新型的基于點探測器的共焦掃描激光誘導熒光檢測系統,以PMT 為光探測器,通過振鏡的掃描實現多通道毛細管陣列的熒光激發與接收,實現高通量的DNA 分析。文中主要分析該新型掃描系統的設計需求,并給出相應的設計與性能測試結果。

1 系統總體結構及設計要求

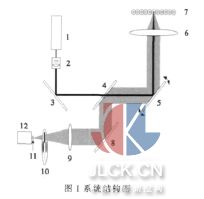

新型多通道共焦激光誘導熒光檢測系統結構如圖1 所示。

具體工作過程如下: 固體激光器1 發射的激光束(488 nm) 經擴束鏡組2 擴束后直徑略小于2 mm,反射鏡3 將其反射后穿過反射鏡4 中心的小孔(小孔直徑為2 mm)到達振鏡5。振鏡與f-theta 物鏡組6 構成動光式掃描機構,實現對毛細管陣列7 的掃描。毛細管中經過染料標記的DNA 片段在激光的激發下發射出的熒光信號, 由相同的f-theta 物鏡6 收集后成平行光束,經振鏡5 反射后,反射鏡4 將熒光信號反射,與激發光路分開,經反射鏡8 反射進入會聚透鏡9,會聚后的熒光信號通過共焦小孔11 到達PMT12,由PMT 檢測后輸出至后端的嵌入式系統中進行相應處理。PMT前放置多色濾色片輪10,由步進電機驅動,以固定的速率轉動,僅使用單個PMT 就實現了多色熒光信號的檢測,簡化系統結構,縮小儀器體積,同時降低成本。由于采用共焦結構,減小了背景熒光及雜散光的影響,提高了系統的信噪比。

1.1 光學掃描結構選擇及f-theta 物鏡設計

新型系統采用以電磁扭力為驅動的振鏡作為掃描器件,加上特殊設計的大視場f-theta 物鏡,實現毛細管陣列的線性掃描。由于振鏡掃描輕便,無摩擦力,無運動導軌,避免了直線驅動,掃描慣量小,提高了掃描的效率,相比于通過掃描平臺的運動實現的掃描,其機械噪聲得到降低,同時檢測靈敏度也得到了提高。光學掃描根據掃描機構的位置分為物鏡前掃描和物鏡后掃描[8]。物鏡后掃描的優點是物鏡的口徑相對較小,掃描物鏡只要求校正軸上點像差即可。其缺點是掃描像面為一曲面,不適用于排列成平面的毛細管陣列電泳系統,故本系統采用物鏡前掃描方式。f-theta 物鏡的軸上點和軸外點應具有相同的成像質量和掃描點大小,為此, f-theta 物鏡除嚴格校正軸上和軸外點的像差外, 還應滿足無漸暈和平像場的設計要求。另外,系統的激發光與多色熒光信號通過相同的f-theta 物鏡,因此,還需要對物鏡進行色差校正。在設計f-theta 物鏡時, 首先確定系統的外形參數。根據像高y 與物鏡焦距f′和視場角2θ 的關系:y=f′θ (1)

系統要求能并行檢測48 根毛細管, 毛細管緊密排列,其外徑為375 μm, 故物鏡的掃描區域應不小于48×375 μm=18 mm ,設計時保留一定余量,取像方視場為20 mm,即y=10 mm。由于系統的檢測靈敏度與數值孔徑有直接關系,數值孔徑越大,靈敏度越高[9],而焦距的增大會使系統所能承擔的數值孔徑減小。另一方面,增大視場角會增加像差的校正難度,因此,綜合考慮上述兩個因素后,確定系統的焦距f′為36.5 mm,視場角2θ為0.55 rad。選取初始結構后,通過光學設計軟件進行優化,最終f-theta 物鏡的焦距為36.5 mm,入瞳直徑為20.44 mm,系統總長為148 mm。熒光收集的數值孔徑達0.28。

1.2 反射鏡4 中心小孔孔徑的確定

激發光通過位于反射鏡4 中心的小孔入射, 同時, 毛細管中經染料標記的DNA 片段激發出來的熒光信號也需經反射鏡4 反射后由PMT 檢測,因此,該小孔的存在會損失部分熒光能量,造成系統檢測靈敏度下降。f-theta 物鏡收集孔徑角內的熒光光強可以認為是均勻分布的,因此,損失的熒光能量與小孔直徑D 的平方成正比。減小小孔的尺寸可以改善系統的檢測靈敏度。

反射鏡4 中心小孔的尺寸取決于所要通過的激光光束的直徑,而激光光束的直徑與系統的分辨率有關。根據衍射理論,衍射光斑的直徑d 為:

式中:k 為與通光孔形狀有關的值, 這里通光孔為圓形,故k=2.44; λ 為入射光波長, 等于488 nm; D 為小孔直徑,即為激光光束的直徑。根據參考文獻[10]可知,激發光斑尺寸增大對于激發毛細管中的熒光信號有所改善,但為了使采樣信號能在整個激發光斑照射毛細管內徑時進行采樣,實際系統中激發光斑小于毛細管內徑(i.d. = 50 μm)。實際系統中激發光斑直徑為30 μm 。根據公式(2)可得:D≈1.45 mm 。由于實際應用過程中,毛細管陣列平面可能會存在離焦量導致激發光斑變大,故實際系統中取D=2 mm 。

2 振鏡離焦對熒光收集效率的影響

2.1 振鏡離焦對激發光路的影響

為了保證物鏡前掃描系統在掃描像面上得到均勻的像面照度, 使整個視場具有相同的激發光強,掃描物鏡一般設計成像方遠心光路,使其像方主光線始終垂直于掃描像平面[11],即要求將振鏡的轉動軸心與掃描物鏡的物方焦點重合。由于系統在制造、安裝過程中的誤差不可避免,而且由于振鏡的轉軸一般在振鏡反射鏡的中心,因此,反射鏡的轉動過程不可避免地會引入離焦。

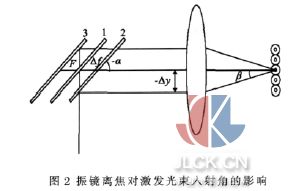

對于激發光路, 振鏡的離焦將造成激發光的主光線不再垂直于由毛細管陣列組成的平面,如圖2 所示。

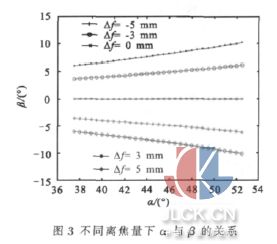

其中位置1 表示物鏡焦點處,位置2 和位置3 分別表示振鏡的正離焦和負離焦。設離焦量為△f ,振鏡與光軸的夾角為α , 則離焦引起的主光線偏離光軸高度為-△y =△f×tan(-α) ,此時,入射的激發光與毛細管陣列平面的法線之間的夾角β=arctan(-△y/f′)=-arctan(△f×tanα/f′) 。由于視場角最大為±0.27 rad ,對應的振鏡與光軸的夾角α 變化范圍為37.5°~52.5°。圖3 給出了不同的離焦量時, α 與β 之間的關系曲線。

可以看出:振鏡位置的正負離焦對β 的影響是一樣的,離焦量越大,β 越大。當離焦一定時, β 將隨著α 的增大而增大,而且增大趨勢隨著離焦量的增加而變快。參考文獻[12]指出由激發光束激發的熒光并非完全各向同性, 而是沿光軸的毛細管中心剖面成對稱分布,其中沿光軸方向熒光強度最大,垂直方向熒光強度最小,變化在6.5%以內。由于激發光入射角的不同,則處于熒光收集角內的熒光信號分布將發生變化, 入射角越大,處于熒光收集角內的熒光信號越弱,即熒光收集效率變低。對于同一離焦量,熒光收集效率隨著α 的增大而變小。對于不同的離焦量,熒光收集效率隨著離焦量的增大而減小。熒光收集效率對于系統靈敏度有直接關系,離焦會造成靈敏度的下降,應該盡量避免。

2.2 振鏡離焦對熒光收集光路的影響

將圖1 中的系統按實際尺寸在光學仿真軟件TraceproR 中建立仿真模型,其中,由激光激發的熒光信號使用Lambertian 光源代替,使得整個f-theta 物鏡視場中的熒光信號強度一致, 光源尺寸為30 μm,與實際激發光源的光斑大小一致, 將固體激光器1、擴束鏡組2 及反射鏡3 省略,并在會聚透鏡前建立一個虛擬平面用于檢測系統收集到的熒光信號。

仿真步驟如下:將振鏡放置于f-theta 物鏡的像方焦點處,根據振鏡的偏轉角度不同,在物方焦平面的相應位置放置Lambertian 光源, 其發出的光線經ftheta物鏡收集, 并由振鏡及反射鏡反射到虛擬觀察平面。改變振鏡與光軸的夾角,重復上述的過程,測量整個視場中其他位置的熒光收集效率。改變振鏡的位置使其離焦,按照前面的方法測量不同的離焦量時系統的熒光收集效率。

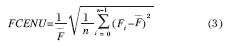

定義熒光收集效率不均勻度(FCENU)為整個視場中各視場角對應的熒光收集效率(Fi)的標準差與平均值(F)之比,即:

式中:i=0,1,…,n-1 。

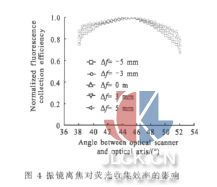

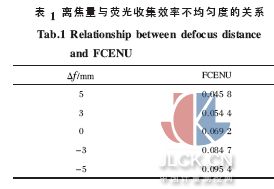

圖4 為歸一化熒光收集效率的仿真結果,振鏡正離焦距離越大,系統熒光收集效率均勻度越好。表1給出了不同離焦情況下的熒光收集效率不均勻度。當振鏡從正離焦5 mm 變到負離焦5 mm 時, 熒光收集效率不均勻度從4.58%增加到9.54%。

3 實驗結果

通過電子目鏡觀察視場中心與視場邊緣的會聚光斑尺寸大小。觀察到的光斑如圖5 所示,圖5 (a)為視場中心的光斑,圖5 (b)為邊緣視場的光斑。可以看出:視場中心的會聚光斑約為30 μm ,光斑形狀較好且較亮。視場邊緣的光斑尺寸略有變大,整體亮度有所下降。

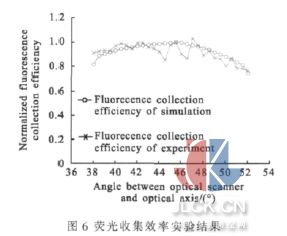

熒光收集效率檢測的具體過程:針對毛細管陣列中每根毛細管, 通過燃燒方式制作熒光檢測窗口,注入相同濃度的羅丹明溶液。實驗結果如圖6 所示。實驗結果表明: 熒光收集效率與理論分析的結果一致。局部范圍內,熒光收集效率變化較大,且整體不均勻度較仿真結果(6.92%)偏大,達到7.61%。原因可以歸結為兩方面:首先,實際系統在安裝調試過程中存在一定的誤差,使得實際系統與理論系統之間存在一定的差異;其次,由于實驗用毛細管的處理可能存在瑕疵, 使得入射到每根毛細管內徑的激發光能量不一致,導致熒光收集效率變化。

4 結論

對動光式共焦掃描激光誘導熒光檢測系統進行理論及仿真分析,指導f-theta 物鏡的設計,確定了反射鏡中心的小孔尺寸,減小了熒光損失。對于振鏡的離焦對系統熒光收集效率的不均勻度進行了理論分析,從激發光路及熒光收集光路兩方面入手。對于激發光路, 發現當振鏡的離焦量增大時, f-theta 物鏡所能收集到的熒光信號整體變弱,這將影響系統的檢測靈敏度,同時,熒光收集效率不均勻度將增大。而對于熒光收集光路,則是振鏡越接近物鏡,熒光收集效率均勻度越好。實驗結果表明:該新型多通道共焦掃描激光誘導熒光檢測系統符合設計要求。

摘自:中國計量測控網