聚焦產業升級,科技賦能振興助力始興縣“土特產”產業做強做大

為打破傳統農業產業鏈條短、技術支撐弱的瓶頸,暨南大學服務隊組建了4個農村科技特派員團隊,申報創建2個科技小院,持續匯聚產研資源,推動高校科研資源精準對接地方農業需求,以科技助力產業升級。

團隊開展研產銷一體化合作,延長上下游產業鏈,著力開展食品深加工、特色農產品功能性營養物質開發、養殖技術提升和搭建高效電商平臺等工作;與伯克生物醫藥有限公司合作開展柚子深加工,發揮暨南大學食品加工科技優勢,建設高校聯盟產業示范基地;針對“張九齡宰相粉”特色產業,團隊推動擴大宰相粉從單一米粉形態,向即時便攜米粉等多品類、多形態拓展,滿足市場多元需求;同時,團隊協助隘子鎮建立6個農業示范基地,推動產業鏈全流程升級,構建了科研支撐、技術推廣、產業化實踐相結合的高效發展模式,為高校科研資源如何轉化為地方農業發展動能提供了成功樣板。

頓崗鎮以馬蹄為特色產業,但因“挖掘難”“削皮難”“保鮮難”等問題,限制了規模化發展。對此,廣東機電職業技術學院聯合華中農業大學,研發并推廣適配地方種植需求的小型采挖機,每畝增產933公斤,生產成本下降50%~60%,畝均收益提升3300余元;研發的“馬蹄自適應削皮機”,在減少人工削皮成本同時可使馬蹄保持完整美觀,顯著提高了削皮效率和質量,可為后續加工成即食食品提供高品質馬蹄原料。

研發的“果蔬低溫相變蓄冷儲運箱”和“果蔬智能環境檢測儀”,優化了保鮮運輸環境,延長了保鮮運輸周期,便于頓崗馬蹄跨區域銷售,實現附加值提升。現階段,頓崗鎮馬蹄種植面積達8000多畝,年產量18000多噸,年產值7000多萬元,已成為頓崗鎮支柱產業之一,更是當地群眾增收致富的重要產業。

標準化是實現農業規模化和高質量發展的基礎。暨南大學團隊攜手始興縣打造高標準化原材料生產基地,培育張九齡宰相粉包裝龍頭企業,建設完整的上下游產業鏈,推動“宰相粉”規模化、標準化、產業化發展。

基于此,團隊深入工廠、作坊和農戶,結合消費者需求,推動《張九齡宰相粉團體標準》的編制,規范從種植到加工的全流程操作;推動標準化生產線建設,提升生產能力,打造張九齡宰相粉產業園,協助始興縣打造2家標準化車間,投入1200萬元升級改造一條生產線,產能從每年100萬公斤提升至400萬公斤,投入2000萬元新建一條年產250萬公斤的生產線,使得全縣標準化產能提升6倍。2024年“張九齡宰相粉”年銷量超550萬公斤,銷售額同比增長30%,預計年產值達5500萬元,直接帶動就業500余人。此外,廣東機電職業技術學院服務隊聚焦“水稻+大球蓋菇”生態輪作模式,探索循環經濟路徑,推動生態種植示范基地建設,實現“一地雙收”,畝均增收2700元以上,促進農業綠色高效發展,做到藏糧于地、藏糧于技。通過標準化體系建設,始興縣“土特產”的質量和市場認可度得到了大幅提升。

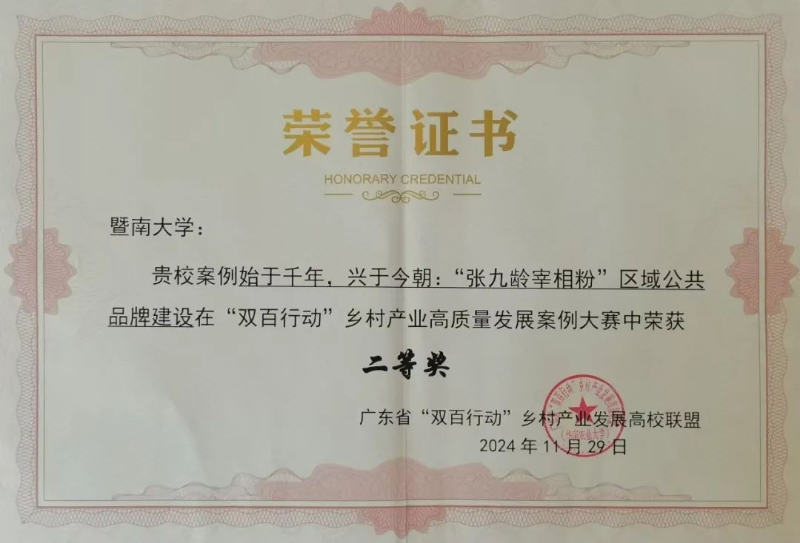

品牌化建設賦予地方農產品更強的市場競爭力和文化價值,為推動建設“張九齡宰相粉”區域公共品牌工作,暨南大學與始興縣市場監管局簽訂品牌共建協議,以張九齡歷史文化為核心,提煉品牌IP,優化包裝設計,賦予“宰相粉”更強的文化屬性。

團隊策劃并舉辦了“張九齡宰相粉進校園”宣傳推介活動,吸引超2萬名師生參與,進一步提升品牌知名度。除此之外,團隊還利用短視頻、直播帶貨、校園餐廳等推廣形式,拍攝《尋常百姓家》《線下餐飲店》等全景視頻,將置身于煙火人間的始興“宰相粉”,打造為極具獨特的味蕾品味和始興情味的“非遺文化名片”,線上直播粉絲數突破10萬人次,獲得《人民日報》客戶端廣東頻道、中國教育報、南方+等平臺發布10多篇新聞報道,為地域特色食品打開了新的銷路。廣東機電職業技術學院圍繞“粵北香菇”品牌升級,依托環車八嶺林下經濟帶的生態優勢,提出“好米變名米、好菇變名菇”戰略,打造統一品牌形象,顯著提升市場占有率和產品附加值。多維度的品牌化舉措推動始興縣特色農產品從“品類認知”邁向“品牌認知”,為地方農產品品牌化發展注入長效動力。

粵公網安備 44022202000106號

粵公網安備 44022202000106號